人間が自分のスキルを高め、複雑で予測不可能な社会を逞しく生き抜いていくために「好奇心」は欠かせません。

公教育の目的が、「一人ひとりの子どもの得意を伸ばしつつ互いの違いを認め合い、共生社会の担い手としての素地を築く」ことであれば、好奇心というのは、必要不可欠ながら時として課題ともなり得ます。

#横浜市カリマネ特別支援教育編参照

というのも、子どもたち一人ひとりの興味・関心が違うことは当然であり、好奇心を発揮する方向性も違って当たり前。

しかしながら、学校現場では35人を母体として一斉指導をしかけようとする。

すると、好奇心ドライブしている子どもほど、先生の計画通りには動かない訳で。

どうしても、先生が目指していた方向とは違う方向へ進もうとする純粋な好奇心は、大人の都合できれいにまとめられてしまいがち。

ただ、そのような教育に疑問をもち、アップデートしようという動きも確実に見られているので、昭和型の授業がこれ以上続いていくとは思えませんが。

まぁ、理想はあれども肝心なリソースが不足していますから、仕方なしの側面が大きいのですが。

とはいえ、これ以上昭和型の量産型教育で、子どもたちの好奇心の炎を消化し続けることは望ましくありません。

ということで、まずは、「好奇心ってどこから生まれてくるの?」というそもそも論から見ていきましょう。

「好奇心」肝心なのは幼少期

子育てのバトンを渡される側の先生からしてみたらどうしようもない情報ですが、どうやら好奇心の素地は、家庭環境による面が大きいみたい。

基本的に人間は、好奇心の塊として生まれてきます。

#好奇心があるから進化する

自分の手や足をじっと見つめる赤ちゃんは、自分の手足という認識はなくとも、「これは何だろう?」という好奇心をもって外の世界を理解しようと努めます。

公園に向かって歩いていると、あちこち指さして「アー」だの「ウー」だの喃語を発するこの行動も、知らないものを理解したいという好奇心の表れ。

そんな喃語を話す子どもの意図を理解した大人が、「これはお花だね」とか「蝶々だねー」とか言葉にすることで、子どもは世界の理解を深めていきます。

もう少し成長すると、あらゆるものに「なんで?」と疑問をもつ時期もくるでしょう。

大人からしてみれば、「そんなこと知って意味ある?」とか「そういえば気にしたことなかったな」というようなことを片っ端から聞いてくる。

一日中付き合っている親御さんからしてみれば「もういいよ。」となる気持ちも分かりますが、実は、この過程が子どもの好奇心の分かれ道になっているみたい。

驚くことに「自分の疑問に答えてくれたのか?」とか「疑問をもつという行為を受け入れてくれているか?」という感覚は、幼児期でも分かるらしいのです。

子どもが指を差し、大人がその差した先の物の名前を答えたり、物を貸したりすれば、子どもは、「指差すことで、自分の意図が伝わるんだ」という学習をするでしょう。

しかし、子どもの指差しをスルーしたとしたら?

子どもは、指を差すことの価値を感じなくなり、その行動自体を止めてしまうのです。

さらに、生後16か月の幼児を対象にして行われた実験がおもしろいので紹介します。

実験では、おもちゃを子どもに提示し、大人が名前を与えていくということが行われました。

一方のグループでは、おもちゃに対して正しい名前のフィードバックがありました。

そして、もう一方のグループでは、おもちゃに対して知らないふりをしたり、「カップ」を「靴」と呼ぶようなでたらめを与えたのです。

するとどうでしょう。

というのです。

これは、子どもながらに「あぁ、この人は、相手にする価値がないな」という見切りをつけたということ。

要するに、関わる大人が子どもの好奇心を満足させられる行動ができない場合、子どもから好奇心という素晴らしい能力を奪ってしまうことになりかねないのです。

このような残念な事態は、何も親御さんの責任だけではありません。

先ほども触れましたが、好奇心ドライブで生きていた子どもたちに対して、急に「やるべきこと」を押し付けた結果、持ち前の好奇心を抑え込み、仕方なし状態で先生の指示に従うみたいな結末に陥ることが、もしかすると子どもたちの勉強嫌いにつながっているかもしれません。

かといって、子どもたちの好奇心に任せきりでカリキュラムを達成することも難しい。

個別最適な学習は、目指すべき価値のある学習スタイルですが、何にせよハードルが高すぎる。

もちろん、正解はないのですが、先生としても子どもらしい好奇心そのままに楽しく学習してほしいという願いを実現するためには、教材や授業内容、学習の進め方に対しての試行錯誤していくしかありませんね。

では、「どんな時に子どもたちの好奇心が刺激されるのか?」という問いからヒントを見出していきましょう。

好奇心が刺激される「空白状態」とは?

子どもの好奇心を引き出す授業をしたいのであれば、欠かすことのできない情報は、

これは外せません。

社会科では、新しい教材と出合う場面で、「〇〇について知っていることを書き出してみよう」という活動をしますが、これは、「子どもたちと教材とを結びつける」という目的だけでなく、「子どもたちの知っていること・知らないこと」を先生が確認できるというメリットがあります。

なぜ、子どもたちの知識を確認する必要があるかというと、

からに他なりません。

カーネギー・メロン大学の心理学者で行動経済学者でもあるジョージ・ローウェンスタイン氏は、「情報の空白」という理論を主張しました。

好奇心は、「新しい情報からくる刺激によって無知を自覚させられたときに生まれる」というのです。

またまた社会科で申し訳ありませんが、子どもたちの追究意欲が最も高まる瞬間は、「自分が〇〇だと思っていたことが実は違った!!」という事実と出合った時だなんて言われていたのですよね。

それなら子どもたちが知らないであろう知識をバシバシぶつければいいのか?というと、そうでもありません。

なぜなら、

ことも覚えておいて損はないでしょう。

・見たことある

・やったことある

・行ったことある

という知識・経験があるからこそ、「知ってる知ってる!!」と好奇心が刺激されるのです。

ただ、肝心な授業において「知っていることしか出てこない」という状態も退屈を引き起こす。

算数で、簡単な計算をひたすら解かされるという状態は、安心感はあれど、新しい刺激・興奮に満ちた体験にはなり得ませんからね。

なかなか、ややこしい話になってきましたが、「結局どうしたらいいの?」のヒントになることを次章に書きます。

人間は基本的に自信過剰

「トイレが流れる仕組みについて説明してください」

と言われたら、どうでしょう?

「自転車のイラストを描いてください」

と言われたら描けますか?

何を急に言い出したんだと不思議に思われたでしょうが、これらに対して実際にチャレンジしてみると、

ということが分かるはず。

#知ってるつもり

私たち人間の性格は、多種多様。

自信満々のチャレンジャーもいれば、自信のない引っ込み思案もいるでしょう。

ただ、「知識」に関していえば、必要以上に自信過剰な人の方が多いのです。

その証拠に、毎日使っているであろうトイレの流れる仕組みがあやふやだったり、自転車のベルトがどうやってタイヤと関連しているのか図に描けなかったりする。

しかし、私たちは、実際に問われるまで、「分かっている」と思ってしまうのです。

そして、この「分かったつもり」を上手く打破することが好奇心の喚起につながるヒント。

子どもたちと調べ学習をすると、ちょっと調べただけで、「終わりました!!」なんて報告してくる子、いませんか?

厳しい言い方をすれば、調べ学習に終わりなんてないのです。

だって、世の中のありとあらゆることは、これでもか!!という位掘り下げられて、終わりなんて見えないものの方が多いのだから。

ということは、「終わりました!!」軍勢は、「全てを理解したつもり」になっているということ。

要するに、「自分が分かっていないということを分かっていない」訳で、いわゆる学習におけるメタ認知が効いていないという結果につながるのです。

このメタ認知は、学習を充実させるために欠かすことのできない視点。

好奇心をドライブさせるためにも、子どもたちにメタ的な視点を与えることは大きな助けとなります。

そのために、昔から学校でも重要視されてきたことに「振り返り」があるのです。

振り返りは、お決まりの流れでなんとなくこなしていてもその効果は発揮されません。

・これまでの学習で何が分かったのか?

・まだ分からないこと、調べたりないことはなにか?

という自分の取組から成果と課題を導き出し、次の学習への見通しをもつためのもの。

この過程を通過することで、「まだ分からない」という学習の足りなさに気付き、見通しをもつと共に好奇心がドライブを始めるのです。

自信がないのもNG

前段で「人間は自信過剰すぎ!!」と書いておきながら、自信がなさ過ぎてもダメ。

好奇心は、追究意欲の喚起に加え、「行動力アップ」というメリットもあるのです。

好奇心ドライブしている人って、「とにかくやってみたい!!」という意識高めですよね。

これは、幼少期から「やりたい!!」という主張を大人に受け入れられてきた経験値によるもの。

反対に「やりたい!!」と主張しても「ダメよ!!」と拒否された経験が積もると、必然的に行動力も減少する。

要するに好奇心に任せて行動しようとする自分を受け入れてくれる「安心感のある環境」に身を置いていた子どもほど、好奇心を発揮することができるということ。

これは、学齢期の教室環境も同じ。

先生や友達が、「失敗しても受け入れてくれる」という教室文化で生活していれば、安心して「やりたい!!」と言えるでしょう。

好奇心発揮場面5つのタイプ

最近では、ローウェンスタイン先生が主張した知識の空白状態の他にも、好奇心が刺激される場面が複数あるのではという見方がされています。

例えば、前提知識はないけれど、ビビビッと来て「やってみたい!!」という感情が引き起こされるような状態は、「心躍る探究タイプ」とされています。

人間の行動や思考に惹かれる「社会的好奇心タイプ」みたいな人もいて、なかなか興味深いので、別記事にまとめております。

好奇心は、「どのくらい高いのか?」という視点よりも、「どのような好奇心をもっているのか?」という見方をした方が使いやすいですからね。

ぜひとも、こちらの記事も読んでみてください。

ねらうは、「退屈」と「不快」の間

心理学者でロチェスター大学教授のエドワード・デシ先生は、好奇心とは、「目新しいものや課題を探求し、自分の能力を伸ばして発揮したい」という人間の内なる欲求であると論じました。

そもそも、このような欲求は人間にしかありません。

言葉を操る力があることで有名になった天才ボノボのカンジも、キーボードを使って自分の欲求を伝えることはできても、「なぜ?」「どうして?」という疑問をもち、自分を取り巻く世界をよりよく変革しようとはしませんでした。

私たち人間は、未知の領域に対して疑問をもち、それを理解するために試行錯誤を繰り返すことによって、現在のような立場になったといえます。

ただ、「知りたい!!」という欲求の見方を少しだけ変えてみると、好奇心というのは、「分からないままでいたくない」という不快との戦いともいえる。

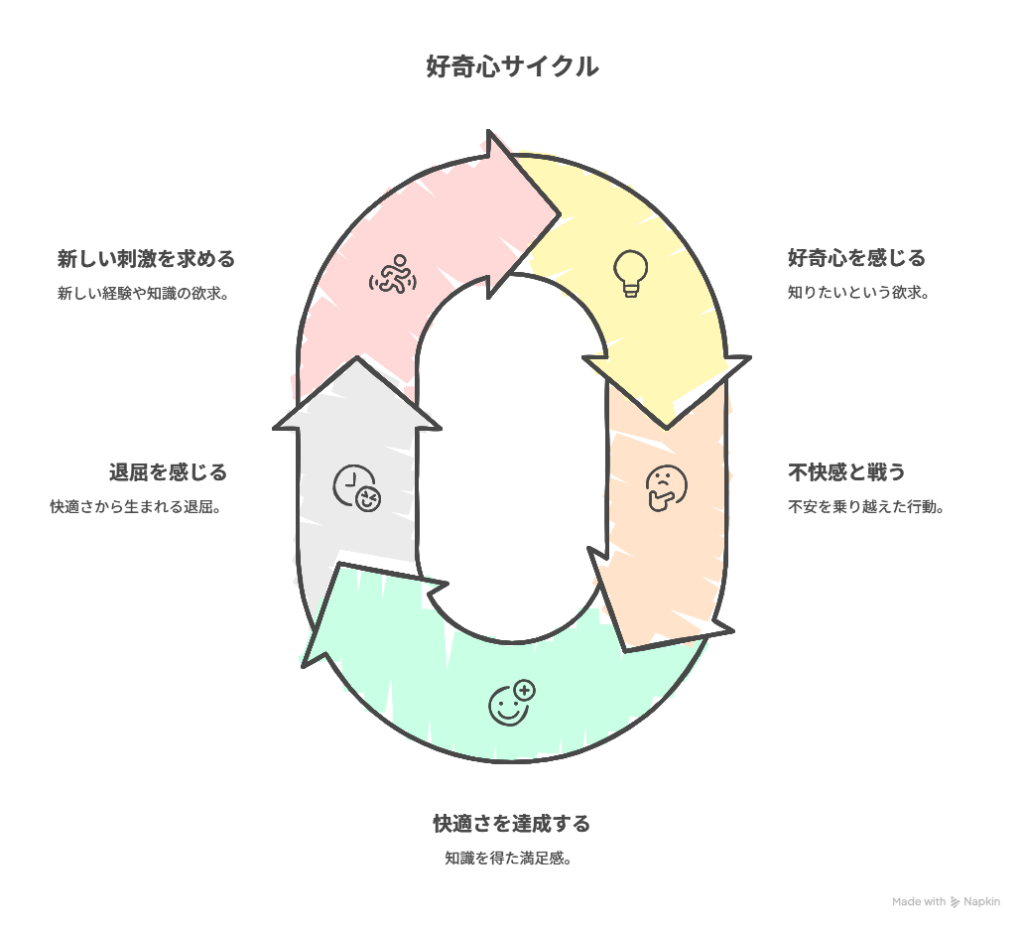

要するに、好奇心ドライブとは、「分からない」という「不快」を「分かった!!」という「快適」な状態にしようとするシステムなのです。

このように快適な状態を維持するために私たちは自ら行動しようと思うのですが、このシステムはそう簡単に終わらせてくれません。

なぜなら、快適状態にたどり着くと、とたんに「退屈」という感情が生まれてくるのです。

「暇だー」状態の見方を変えてみると、「新しい刺激にさらされていない状態」ともいえる。

残念ながらこの暇な状態もある意味不快。

だからこそ、新たな刺激を求めて人間は動き出すのでしょう。

これらの人間らしいシステムを学習場面に応用するのであれば、冒頭で「不快(新しい課題)」を提示し、「快適(ゴール)」を目指す過程で、押し寄せる不快を乗りこなしていけるフォローをしていくのが先生の役割でしょう。

とはいえ、子ども一人ひとりの不快感の度合いが違ため、それほど単純ではないのですが。

さらに、「快適(ゴール)」にたどり着いた後に訪れる「退屈」への関わり方が意外と重要。

そのまま「暇だー」で放っておくとろくなことになりませんからね。

ゴールした子どもたちには、新たな不快(課題)を与えるのが正攻法ですが、理想をいえば、「自分自身で課題に気づく」というムーブを目指したいもの。

先ほど触れた、「メタ認知」を発揮し、制限時間いっぱい好奇心ドライブを繰り返す意識が、実は目指す子ども像なのかもしれません。

まとめ

最後に、若干スパルタな意見となりますが、好奇心を発揮するには、「まだ知らない」という自分にとってネガティブな面を直視し、それを乗り越える努力をする必要があります。

もちろん、「がんばれ!!」と言ったところで、子どもたちの学習に対する好奇心は喚起されません。

だからこそ、子どもの実態をみとり、目の前の子どもたちにあった教材を選定し、どのように出合わせるかを計画・実践しつつ常に修正しながら日々の授業にあたる必要がある。

ただ、子どもたち側にも知っていてほしいのは、「好奇心を発揮するには、それ相応の努力も必要だよ」ということ。

ローウェンスタイン先生の実験を参考にして考えると、47都道府県について「3つの県を知っている」という子どもと「44都道府県を知っている」という子どもでは、後者の方が好奇心ドライブする可能性が高いのです。

なぜなら、44都道府県を知っていると、「あと3つってどこだろう?」と気になりますよね?

ただ、44都道府県を知識として獲得するには、それ相応の認知リソースと時間を割いたはず。

やはり、ある程度の知識を蓄えた段階で「まだ知らないこと」と出合うことが、新たな知識獲得のモチベーションにつながるのでしょう。

このような結果から大人にできる最大のサポートは、やはり使うか使わないかは別として、様々な経験ができる機会を提供してあげること一択なのかもしれません。

さらに突き詰めると、学校という場所は、好き・嫌いに関わらず、家庭ではできない様々な経験ができる場所。

それ相応の価値があるなぁと思う今日この頃でした。

📘参考図書

#子どもは40000回質問する

コメント